{{cell.content}}

文 | 张巍(华南师范大学文学院教授)

来源 | 人民政协报

当“钱锺书”与“唐诗选”这两个名词碰撞在一起时,带给万千读者的该是怎样的兴奋与激动!即使最资深的“钱迷”此前也不知道,作为《宋诗选注》的作者和社科院文学所编《唐诗选》的重要参与者,钱锺书竟然还有一部属于自己的“《唐诗选》”。这是在《钱锺书手稿集》之后最新公开出版的钱锺书遗著,而“父选母抄,圆圆留念”(钱锺书题语),与“我们仨”都有所关联的产生背景,更是为全书增添了一份传奇色彩。

人民文学出版社原副总编辑周绚隆首先向学界介绍了此书。他的文章见于《读书》2020年第11期,也被作为此书的《出版后记》。周绚隆在文章中有这样的说法:“由于不抱商业目的,也不是组织干预,所以这是一部非常‘随性’的选本。”“随性”这个词在这里用得极好,和“随意”比起来,显然温和了许多,也更符合实际状况。读完全书,就会发现作者的“随性”之处非常明显,具体来说主要有五个方面。

“我们仨”

一是并不深究文献真伪的问题。钱锺书是以《全唐诗》为底本,圈定篇目后让杨绛抄录的。而清编《全唐诗》,现今看来其实是一部错讹不少的唐诗总集。钱锺书对此当然非常清楚,他在《宋诗选注序》中就说《全唐诗》有“错误和缺漏”。但在圈定唐诗篇目的时候,他对书中这些错误却无意深究。例如贾曾名下录有《有所思》一首,是将刘希夷《代悲白头翁》中的十句截取出来稍加改换而成,应该属于同诗异传,但书中还是都收录了,这或许是钱锺书希望便于对照。

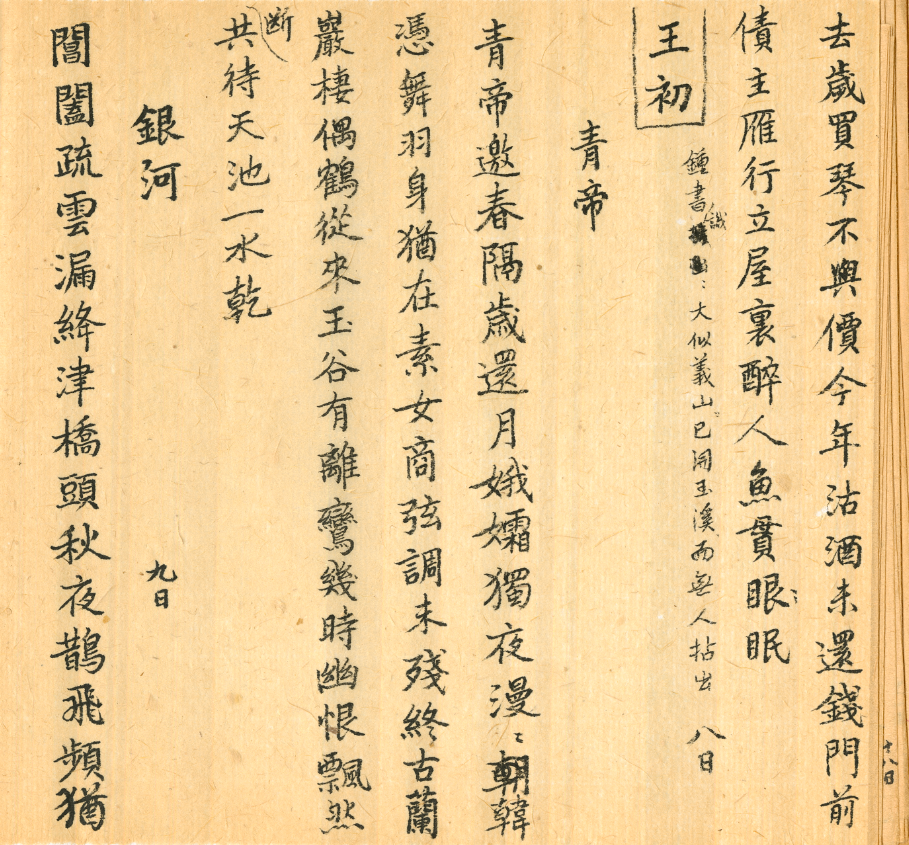

《全唐诗录》稿本内页,有钱锺书评论

二是某些诗人选篇多少与通行看法差别较大。例如全书中选白居易诗184首,入选数量居于首位;选杜甫诗174首,紧随其后;但李白诗就只有23首。这个数目不单无法与白居易和杜甫相比,还在张祜、陆龟蒙、施肩吾(均为31首)等唐代二、三流诗人之后,这与李白在文学史上的地位极不相称。

三是对入选篇目的取舍也与很多选本颇有不同。以所选杜诗为例,钱锺书确实选了很多杜诗名篇,如《望岳》《奉赠韦左丞丈二十二韵》《丽人行》《蜀相》等五七言古律诗,但对《秋兴八首》就只选录了其中的第一首。而《秋兴八首》是杜甫晚年七律组诗中最富有典范意义的作品,也是精心构思而成的完整统一的艺术整体。以174首的容量却未能选录全部,确实让人觉得有点遗憾。相比而下,钱锺书对于成就相对较低、历来不太受称赞的杜甫七绝倒是圈定了好几首,其中就包括这样一首《少年行》:“马上谁家薄媚郎,临阶下马坐人床。不通姓字粗豪甚,指点银瓶索酒尝。”平心而论,这确实不算杜诗中的佳作。

四是不仅收全篇,也收残句断句。例如裴说的“读书贫里乐,搜句静中忙”,潘佑的“劝君此醉直须欢,明朝又是花狼藉”,薛涛的“枝迎南北鸟,叶送往来风”等。一般来讲,选本不太有这种做法。因为在中国古代的批评形式中,针对“句”的层面有两种专门的类别,那就是分门别类编排佳句的“秀句集”和随兴摘录佳句的“句图”,选本所选的基本都属于全篇。

五是书中收录的个别作品严格来讲不能算是诗。作为一代之总集,《全唐诗》的收录范围很广,包括谣谚、酒令、词作等,那是属于“网罗放佚”的做法,当然并无不可;可是具体到选本而言,一般都应“删汰繁芜”。但《钱锺书选唐诗》中倒数第二首是“裴度语”:“鸡猪鱼蒜,逢著则吃。生老病死,时至则行。”这可以说是唐代谚语,相当于现代的“顺口溜”。全书最后一首是曹著的蛙谜:“一物坐也坐,卧也坐,行也坐。”按照《文心雕龙》中的文体分类,二者大概都可归入“谐隐”类而不是诗歌类。

我指出以上这些情况,绝非对钱锺书的指责和挑剔。试想以钱锺书的学问水平,要想编一部唐诗选本,那真是“酌蠡水于大海”(借用李清照语)。多一部少一部出版的遗著,对他的学术成就和声望,也没有太大影响。与此同时,更不是对《钱锺书选唐诗》这部书的贬抑。人民文学出版社的编辑们持学术之公心,以认真负责的态度整理出版钱锺书这部遗著,是对钱锺书最好的纪念方式。我要说的,是想厘清对于此书性质的认识,更利于读者的阅读和使用。究其根本,这原本是钱锺书特意为妻子圈定的唐诗阅读篇目,再由杨绛本人抄录成册的一部书稿。说它是《钱锺书选唐诗》,当然可以讲得通;但假如不嫌啰嗦,依照明清坊刻本唐诗选这类书的题名先例,叫作“钱锺书圈定杨绛抄录唐诗”,倒是更切合此书实际。现在的封面上,“钱锺书选唐诗”书名之下,就是“钱锺书选、杨绛录、人民文学出版社编辑部整理”这样的责任者署名方式,堪称中肯妥当又颇具策略的处理方法。这部书其实是一部抄录而成的唐诗读本。“读本”与“选本”二者之间,终究还是稍有不同的,因此原稿到底算不算通常意义上的唐诗选本,似乎还有可商量的余地。事实上,这类唐诗读本在中国古代曾经很常见,其渊源最早可以上溯到唐代。徐俊在《敦煌诗集残卷辑考·前言》中指出,在写本时代,“流传更多更广的是规模相对短小、从形式到内容均无定式的传抄本”。唐人把这样的诗歌传抄本普遍称为“诗卷”。以后世的标准来看,唐代诗卷少部分可以视为诗集,但多数只能称之为准诗集。一个明显的例子就是中华书局上海编辑部《唐人选唐诗(十种)》中所收录的唐诗写本残卷,后来傅璇琮等《新编唐人选唐诗》中将其剔除,因为就现存部分而言,这只是“唐人抄唐诗”而不是“唐人选唐诗”。杨绛所完成的这个稿本,其实也是中国古代传统抄录方式的现代显现。

北京大学葛晓音教授在此书出版分享会上讲得很好:“钱先生的选诗不是一个任务,不是像我们今天做选本的考虑,要根据每个作家在文学史上的地位,估量这个作家选多少、这个作家是否入选,数量怎么平衡等等,都要反复考量。我想,他主要是从作品出发,看到哪首有兴趣,挺好,他就选了。”而对于钱锺书的选篇兴趣,葛晓音从重中晚唐、重创新、重人之常情三个方面予以分析,所论非常有见地。需要补充的是,如果说到钱锺书的个人兴趣,他对活泼圆快、聪明轻巧、风趣幽默的诗似乎比较喜欢,《宋诗选注》中就透露出这种意味。虽然是个宋诗选本,编选者好像更欣赏宋诗中偏向唐音的那类作品,而对最典型的宋调关注得反而少些。他在《宋诗选注》中对陆游、张耒的肯定,和圈定唐诗时对白居易的肯定是出于相同立场。

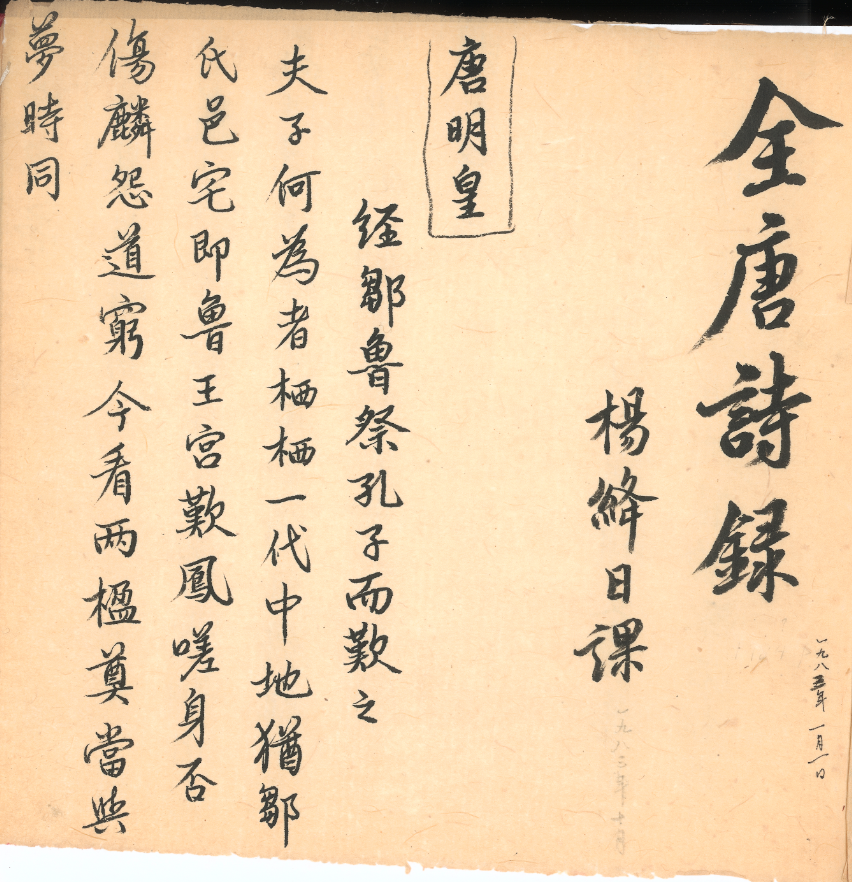

《全唐诗录》稿本内页,有杨绛评论

讲到这里,似乎可以下个简单的按语:对于钱锺书和杨绛来说,读书是工作更是消遣娱乐,是他们基本的生活方式。钱锺书圈定的唐诗中颇多情韵俱足的佳作,也有不少诙谐逗乐之作。如裴玄智监守自盗,偷了寺庙黄金逃走时的题壁诗:“将肉遣狼守,置骨向狗头。自非阿罗汉,焉得免得偷。”还有《嘲刘文树》《嘲张祜》和包贺的《谐诗逸句》等,这显然就是因为这些诗好玩。“玩学问”这种说法,放在其他人身上可能是对学术的漫不经心和不负责任,但放在钱锺书身上,那就是人与道俱、挥洒生春。试想他们老夫老妻终日相伴相读书,抄到这等有趣的诗,杨绛定然会像年轻时读新出炉的《围城》一样,“放下稿子,和他相对大笑”(杨绛《记钱锺书与〈围城〉》)。他们对待书,就像宋代李清照与赵明诚乐于饭罢赌书饮茶一样,“甘心老是乡矣”。这部书稿,正是他们夫妻俩岁月静好、情久弥真的写照。从成书过程来看,这也是钱锺书所有著述中唯一一部与“我们仨”都有密切关联的书稿。钱锺书、杨绛以特殊的合作方式完成了这个唐诗抄录本,并想把它留给女儿钱瑗作纪念。因为钱瑗不幸早逝,书稿后来送给了钱锺书老师吴宓的女儿吴学昭。可以说它浓缩和见证了“我们仨”之间带着飘逸书香的那份真挚情感,也寄托了一对知识分子夫妇对女儿的真切思念。

全唐诗录 杨绛日课 父选母抄 圆圆留念

说到此书的意义和价值,不妨还是从手稿中透露的消息着眼。杨绛手稿中所用的书名“《全唐诗录》”,倒是更切合全书原貌。对于普通读者而言,正不妨把它当做一个《全唐诗》的再选本——《全唐诗录》来看待。这部书选了唐代308位诗人的1997首作品。相当于《唐诗三百首》体量的六倍半,相当于社科院文学所《唐诗选》的三倍还有余。全书不仅选篇宏富,而且印刷精美,编辑还增加简明切当的士人小传和诗歌注释,现今电商时代,购置起来更是方便易得。唐圭璋在编定《全宋词》后,还完成了一部《全宋词简编》,方便读者在较短时间内相对全面地了解宋词风貌。而今《钱锺书选唐诗》一书,正好可以起到类似作用。读者尽可以把它当作老辈学者沉潜玩味典籍、读书点书抄书后留给后人的一份宝贵财富,而未必要从字里行间层层爬梳,对照《钱锺书手稿集》等来发掘钱锺书的诗学思想。以“持平常心,读平常书”的态度来对待它,可能比把它当作忽然发现的珍本秘籍要更好些。

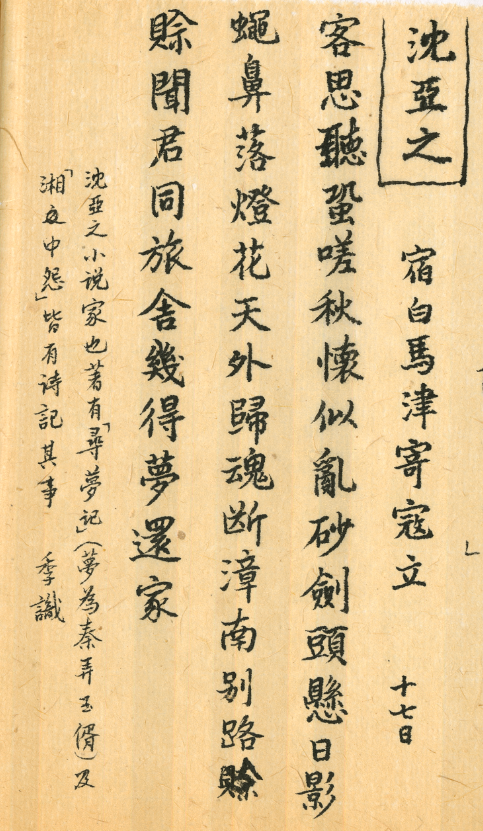

杨绛先生手稿

该书对普通读者的另一项重要意义是,它为民众提供了当代古典诗歌抄本的绝佳范例。中国的抄本文化有着古老的历史,几乎与中国文明史同样长度,这根本无需多言;但它的下限却一直延伸到了当代,直至上世纪90年代后才被电脑打印和手机拍照所终结,却容易为人们所忽略。回想1970年代,在书籍流通不便、精神资源极度匮乏的时代大背景下,抄本居然获得了最后一抹回光返照。就当《第二次握手》在知青中通过手抄本的方式广为流传并最终得以出版时,名满天下的两位老人,秉持着“万人如海一身藏”(苏轼诗句)的生活态度,在北京的小小书斋里安静地圈定和抄录完了近2000首唐诗。虽然他们抄录的唐诗与《第二次握手》分属于古代诗歌与当代小说的领域,抄录的动机也很不相同,但都是文学作品当代传抄的有趣范例,代表了当代抄本文化的两极。

其实老辈学者很多都有这种抄录书籍的良好习惯,例如与钱锺书为社科院文学同事、并曾共同参与《唐诗选》选注工作的王伯祥,就在暮年抄录《四库全书总目》而成《书林蠡酌》共六册。而杨绛从1983年开始断断续续地抄录唐诗,1985年起更是将此视为“日课”,直至1991年抄录完毕,前后历时8年之久。虽然平均起来每天的量并不大,但七旬老人有这样的决心与毅力,依然令读者为之肃然起敬。当数字化的洪流铺天盖地而来,人们提笔忘字已不是新鲜事时,这部抄录完成的诗稿,可能就是中国历史上最后一部有学术影响的唐诗手抄本。说得更远一些,钱锺书和杨绛所代表的那一批从民国走来的老辈学人,身上带有浓重的传统中国文化的痕迹。他们本身就是20世纪上半叶风云际会、古今中外交融时期的文化遗存。这样的人,清代未曾出现过,今后也不可能再出现。人们对于这批学者和他们著作的关注,代表了对学术理想和文化传统的守望与追求。人民文学出版社能将这样一部书呈现在读者面前,与出版《宋诗选注》《唐诗选》一样,都是做了件嘉惠学林的善事。

特别声明:本文为人民日报新媒体平台“人民号”作者上传并发布,仅代表作者观点。人民日报提供信息发布平台。

写下你的评论

{{cell.content}}

{{item.content}}

{{item.content}}