{{cell.content}}

本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛。

最近我国最长寿的老人阿丽米罕-色依提刚刚迎来了她的134岁的生日,据说她出生在清朝光绪12年,也就是1886年, 至今已跨越了三个世纪,身体仍然健康。

在中国医科大学大学的热孜万古丽(老人的曾孙)介绍说:老人的心态很好,也很乐观。另外她还表示多喝水,重视早餐也非常重要。

刚刚度过134岁生日的阿丽米罕老人,现在已经是中国第一寿星,也被认为是当今世界上最长寿的人,只等着吉尼斯世界纪录为她官方认证。

人类的理论寿命

从理论上讲,人类的生命是有极限的,极限就是120岁。这并不是科学家们随意计算出的结果,而是有着严密的逻辑结构。

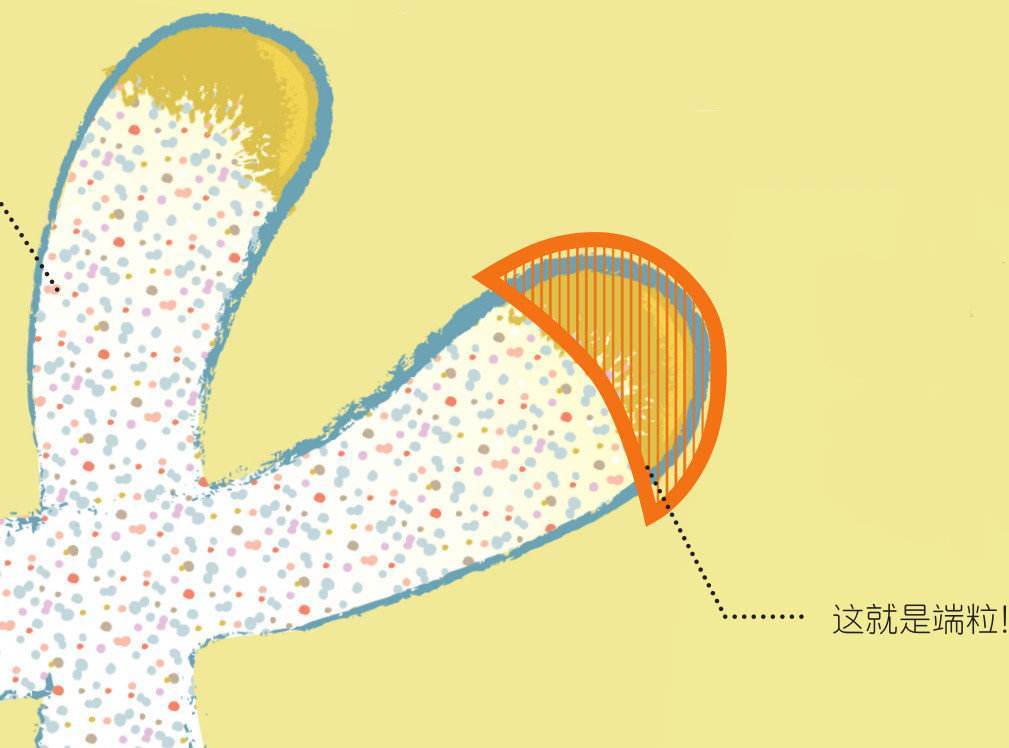

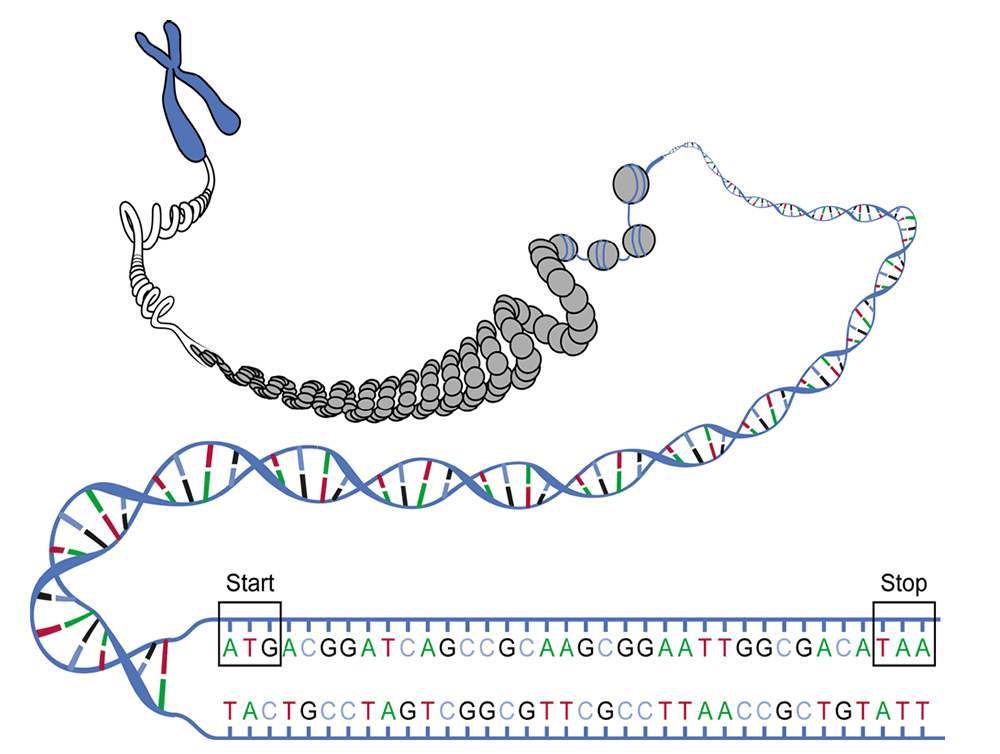

在上个世纪时,科学家发现,在染色体的顶端有一个像帽子一样的片段,科学家们把这段叫做“端粒”,端粒虽然位于染色体两端,但是端粒并不像基因一样执行任何功能,而是像帽子一样保护染色体内部的稳定性。

端粒也不像其他基因一样,能够进行自我复制,而是细胞每分裂一次,染色体两端的端粒就会缩短一半,当端粒的长度缩短到无法再缩短时,此时细胞就无法继续分裂,该细胞就会死亡。因此端粒又被称为“生命时钟”。

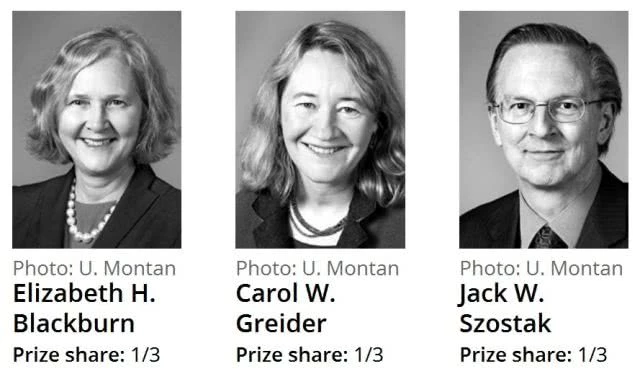

因为发现端粒,以及端粒酶是如何保护染色体的这项工作,让三维科学家获得了2009年的诺贝尔生理奖(或医学奖)。

1961年时,有科学家发现细胞的分裂是有规律地,而且是有极限的,大多数人体细胞只能够分裂到50代,而每次的分裂周期是2.4年,也就是说,人类的理论寿命应该是120岁。

我们之所以难以活到理论寿命,是因为除了端粒影响人类的衰老之外,还有基因疾病、生活环境、心理因素等影响着我们的寿命,使我们无法活到理论上限。

然而阿丽米罕老人却能够突破理论寿命,这究竟是怎么回事呢?

长寿老人

虽然从理论上讲,人类很难存活到120岁,但阿丽米罕老人之所以能够超过120岁,其实是因为人类并不是只有一套标准,每个人的基因或多或少都有差异,这些基因差异导致了她能够突破120岁,存活到134岁。

我们可以把自己的肉体视为工厂生产的机器,虽然我们每个人之间的基因相似度达到了99.99%,但是我们每个人的零部件有时会有些许差异,这就导致有些机器还没有到理论使用年份就报废,而有些超过了使用年份仍旧可以运转。

人体也是一样,每个人体内都有极个别的基因突变,其中有些基因突变会导致个体难以适应环境而死亡,比如:基因突变型基因。有一些基因突变能够帮助个体生存,比如:对某种疾病有免疫能力。还有一些基因突变对人体并没有什么影响,比如:长寿基因。

长寿基因之所以中性基因,是因为这种基因不接受自然选择,因为自然选择的都是有助于生存和交配的基因,而长寿基因并不能帮助个体在年轻时更好的生存,也不能帮助个体更好的繁衍后代,所以这种基因不接受自然选择,因此即使这种基因曾经出现过,也不会大面积流行,甚至还有可能消失。

而能够突破理论寿命上限的基因也是如此,该基因即使在种群中出现过,但能够被保留下来的概率也不会很高,只有极少数幸运儿身上携带着这种基因,再加上后天因素的作用,所以他们的存活时间比一般人更长。

有很多人想要得到他们的长寿秘诀,或者长寿习惯。但其实他们的长寿是刻在基因里的,虽然他们每天的作息也有助于提高寿命,但即使按照他们传授的秘诀来做,我们也不会像他们一样长寿。

为什么女性长寿者居多?

如果你对长寿者有过统计的话,你会发现,相对于男性而言,女性更长寿,这究竟是什么原因呢?

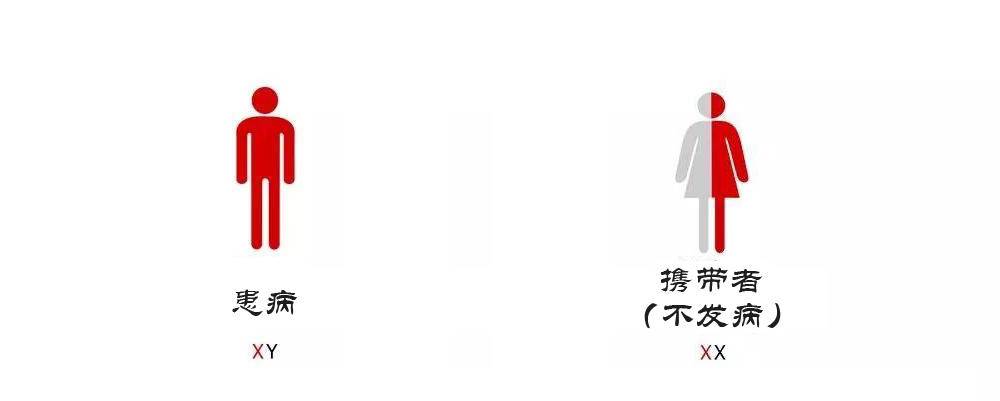

其实是因为女性的染色体,我们知道,女性的性染色体是XX,而男性的性染色体是XY,也就是说,女性拥有同源染色体,而男性由于两条染色体不一致,所以没有拥有同源染色体。

同源染色体的好处是,可以使隐性疾病不发病,比如:位于X染色体上的血友病,由于女性拥有两条X染色体,如果有一条不携带血友病,那么该女性就不会发病。但由于男性只有一条X染色体,所以男性会发病。

除此之外,男性拥有Y染色体,如果Y染色体上有基因型疾病,那么该男子也会发病,由此可见由于缺乏同源染色体,所以男性任意一条性染色体携带致病基因,都会导致该个体患病,因此男性寿命会略低于女性。

除此之外,男性面临的压力等也比女性要稍大,还有一种说法是女生的性格更温和,而男性情绪起伏较大,但这些假说与科学的相关性并没有得到证实。

总而言之,因为各种原因,造成了女性的寿命普遍比男性更长一些。

特别声明:本文为人民日报新媒体平台“人民号”作者上传并发布,仅代表作者观点。人民日报提供信息发布平台。

写下你的评论

{{cell.content}}

{{item.content}}

{{item.content}}